電気自動車(以下、EV)は、環境に優しく走行コストが低いことなど、多くのメリットが注目されています。一方で航続距離や充電インフラ、購入費用などの懸念点もあります。ガソリン車からの乗り換えを検討している方にとっては、EVを理解することが快適なEVライフの第一歩です。

当記事では、EVのメリットやデメリットをまとめました。また、EVの充電や維持費など、EVライフをスムーズに楽しむためのポイントも網羅しています。日常生活でEVをどのように活用できるかの情報が満載です。EVが環境へ配慮できることはもちろん、経済的にも賢い選択肢となるかどうか、ぜひ参考にしてください。

EVのメリット5選

自動車のなかでも昨今注目を集めているEVには多数のメリットが存在します。ここでは、ガソリン車との違いも踏まえつつ、EVのメリットについて5つ紹介します。なお、EVに関してわからない用語がありましたら、以下の用語集を活用してください。

①環境に配慮されている

EVは走行時にCO₂を排出しないため、環境負荷が低いとされています。ただし、電力の発電方法によっては間接的なCO₂排出があるため、再生可能エネルギーでの充電が推奨されます。

さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによって充電が行えるため、よりCO2を減らすことも可能です。国立環境研究所の研究によれば、EVはガソリン車の約半分までCO2の排出を削減できます。

またEVだけでなく、電気とガソリンの両方を燃料にするプラグインハイブリッド車(PHEV)や、水素を燃料にする燃料電池車(FCEV)も、環境に配慮されている車です。それぞれの特徴やどの車が自分に向いている車かを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

BEV・PHEV・FCEV・HEVの特徴とは?初心者向け徹底比較

②ガソリン車に比べて維持費を抑えられる

EVは環境に優しいだけでなく、経済的なメリットもたくさんあります。ここでは、EVを選ぶメリットをまとめました。

充電費用

EVの充電費用は、充電する方法や頻度によって異なります。自宅の普通充電器を使用して充電する場合、契約している電力プランや時間帯、EVの車種にもよって異なりますが、例えば、1か月の走行距離が400kmで、電費が8km/kWh、電気代が31円/kWhの場合、充電費用は約1,550円となります。(電費8km/kWh、電気代31円/kWhとして計算 参考:全国家庭電気製品公正取引協議会)

一方、外出先で充電する際は、普通充電器または急速充電器いずれかを利用します。充電サービスに登録して充電する場合、サービスごとに設定している月会費(550円~1万1,000円)や利用ごとの充電料金が必要です。

普通充電の都度料金は1分あたり~約5円、急速充電の都度料金は1分あたり約8円~が相場になっています。選ぶプランや充電器の種類によって費用が変わり、月会費などの基本料金がかからないサービスもあります。ご自身のライフスタイルや充電環境に合ったプランを選ぶことで、さらに効率的な運用が可能です。

EVの充電料金について詳しくはこちらの記事でご確認ください。

電気自動車の充電完全ガイド:自宅充電からスタンド利用まで徹底解説

自動車税

排気がないEVの自動車税は「グリーン化特例」の対象です。一般的に、EVは普通自動車扱いで1,000cc超の車両と同様の課税対象となりますが、登録初年度には概ね75%の減税が適用されます。しかし EVは「グリーン化特例」の対象となり、新車登録から13年目まで自動車税が約75%減税され、年間6,250円となります。

EVで受けられる税制優遇について、以下の記事でも解説しています。

EV購入のお金のメリット:最新の税制優遇・補助金情報と賢い活用術

自動車保険料

EVとガソリン車で任意保険の料金に差が出ることはありませんが、保険会社によってはEVや低公害車に向けて「エコカー割引」を設けている場合があります。

エコカー割引は、年間保険料の1,000~1,500円引き、または3%程度割引が相場です。

車検費用

EVもガソリン車と同様に、新車登録から3年目と、以降2年ごとに車検を受ける必要があります。ただEVとガソリン車では構造が異なるため、ガソリン車の車検に必要な排出ガス検査やオイル漏れ点検などは、EVでは必要ありません。

車検時には、自動車重量税を納付する必要がありますが、EVはエコカー減税の対象になるため、新車登録から5年分が免除されます。

EVの車検について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

電気自動車(EV)の車検はガソリン車と同じ?検査内容や費用の違いを解説

また、EVの維持費については以下の記事でも解説しています。

③補助金が活用できる

EVはガソリン車に比べると、車両価格が高いことがデメリットの1つです。しかし、政府は環境に配慮されたEVを普及させるため、購入にかかる補助金を充実させています。

EVの購入で受けられる補助金は、国からのCEV補助金とお住まいの自治体からの補助金の2種類です。CEV補助金の基本の補助額の上限は85万円で、2025年度はさらに加算措置が新設されました。GX(グリーントランスフォーメーション=脱炭素社会に向けた取り組み)に応じて、補助金が3〜5万円加算されます。

CEV補助金にプラスして、地方自治体からも補助金を受けられます。EVの購入を検討している方は、お住まいの自治体のホームページを、チェックしましょう。

東京都の補助金については、以下の記事でまとめています。都内にお住まいの方は事前に確認してください。

EV購入の補助金は東京都でいくらになる?ガソリン車よりもお得?

④状況により充電方法を選べる

EVは状況や残充電量などを加味して、充電方法を選べるのも特徴です。以下では各充電方法や、適切なタイミングについて解説します。

普通充電

普通充電は、ゆっくり時間をかけて充電する方法です。充電速度が緩やかなため、バッテリーへの負担が少ないメリットがあります。

また、急速充電に比べて、設置費用や充電にかかる費用も抑えられます。自宅に帰ってきてからの充電に適した方法です。

自宅に普通充電器を設置する際にかかる費用については、以下の記事で解説しています。

EV充電設備を自宅に設置するには?気になる費用や注意点を解説

急速充電

急速充電は、30分でほぼ空の状態から約8割の充電ができる充電方法です。普通充電に比べて短時間で充電できるメリットがあります。

急速充電器は、SAやPA、コンビニなどに設置されており、長距離ドライブの途中で電欠が心配なときにも便利です。さらに急速充電について詳しく知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください。

電気自動車(EV)の急速充電のメリットとデメリット:普通充電との違いを比較

⑤停電時や災害時に蓄電池として役に立つ

EVは災害時には数日分の電気を賄える非常用電源として活用できます。電源供給を受けるにはV2Hという、EVの電気を家庭に供給できるシステムが必要です。

また、V2Hと太陽光発電を組み合わせて電気を自給自足することで、電力会社からの電気供給を抑えられます。結果として電気代の節約につながるでしょう。さらに、太陽光発電のクリーンエネルギーは、環境負荷の軽減にも貢献できます。

V2Hについては以下の記事で詳しく解説しています。

EVの進化する性能に注目

EVは年々技術が進化し、性能を高めています。ここでは、今後見込まれるEVの性能についてまとめました。

航続距離が延びる

EVの航続距離はさらに延びるでしょう。初の量産型EV日産リーフが登場してから、およそ15年が経ちました。当初モデルのリーフでは200kmに満たなかった航続距離も、現在の普通車クラスのEVでは、航続距離が400~500kmに達するモデルも増えており、日常の使用には十分な性能を備えています。

ここからさらに航続距離は拡大する見込みです。先に挙げた電池技術だけでなく、カーボンファイバーを採用した車両の軽量化、空気抵抗を最小限に抑えるデザインの進化などにも期待が寄せられています。

これまで弱みとされていたEVの航続距離が延びれば、EVがより市場に受け入れられるでしょう。

EVの航続距離は、以下の記事でも解説しています。

電気自動車の航続距離は一充電でどのぐらい?気になる電欠対策も解説

電池技術が向上する

EVの充電時間は、電池技術の向上により将来短縮される見込みです。現在ではEVのバッテリー容量が40kWhの場合、急速充電(50kW出力)30分で半分以上の充電ができます。普通充電(6kW出力)で満充電にするには6時間程度必要です。

現在多くのEVで主流となっているリチウムイオン電池が改良されると、この充電時間は大きく変化するでしょう。新しい電池の開発に関して国内自動車メーカーやエネルギー会社は、液体リチウムイオン電池をベースにした全固体電池の研究に乗り出しました。全固体電池が実用化されれば、充電時間10分以下で1,000km以上の走行が可能になる見込みです。全固体電池は、2030年ごろ実用化される見込みです。

EVの今後については以下の記事をご覧ください。

EV充電の未来は明るい!EV充電の現状と今後の展望を徹底解説

EVを取り巻く環境も充実

EVの進化に加え、環境整備も徐々に充実しています。今後EVは、より身近で実用的な選択肢となるでしょう。ここではEVを取り巻く環境の今後をまとめました。

ラインナップの充実

国内外を問わず、さまざまな自動車メーカー からEVが発売されています。ここでは、軽自動車、SUV、セダンに分けて紹介します。

軽自動車

国内で初めて発売された軽自動車のEVは、日産サクラです。2022年に発売された日産サクラは、現在国産EVのなかで最も売れています。

日産サクラの航続距離は、約180キロと短めです。しかし、1カ月の平均走行距離が300キロに満たない人が約6割に上ることや、平日の乗車人員の平均が1.33人と「短距離」「少人数」の移動が増加していることから、今後も軽EVの需要は高いとみられています。

2024年にはホンダがN-VAN e:を販売し、その傾向は続くでしょう。軽EVを検討している方は、以下の記事がおすすめです。

軽EVの価格を徹底分析!おすすめ車種やメリットやデメリットも解説

SUV

日産アリアやテスラのモデルYなど、EVのなかで多くの取り扱いがあるのがSUVです。コンパクトEVに比べて航続距離が長いため、長距離ドライブに最適といえます。

オフロードや雪道のような悪路もいとわないため、アウトドアにもぴったりです。SUVタイプのEVを検討している方は、以下の記事をチェックしてみてください。

電気自動車(EV)のSUVが注目される理由|進化するバッテリーと走行性能

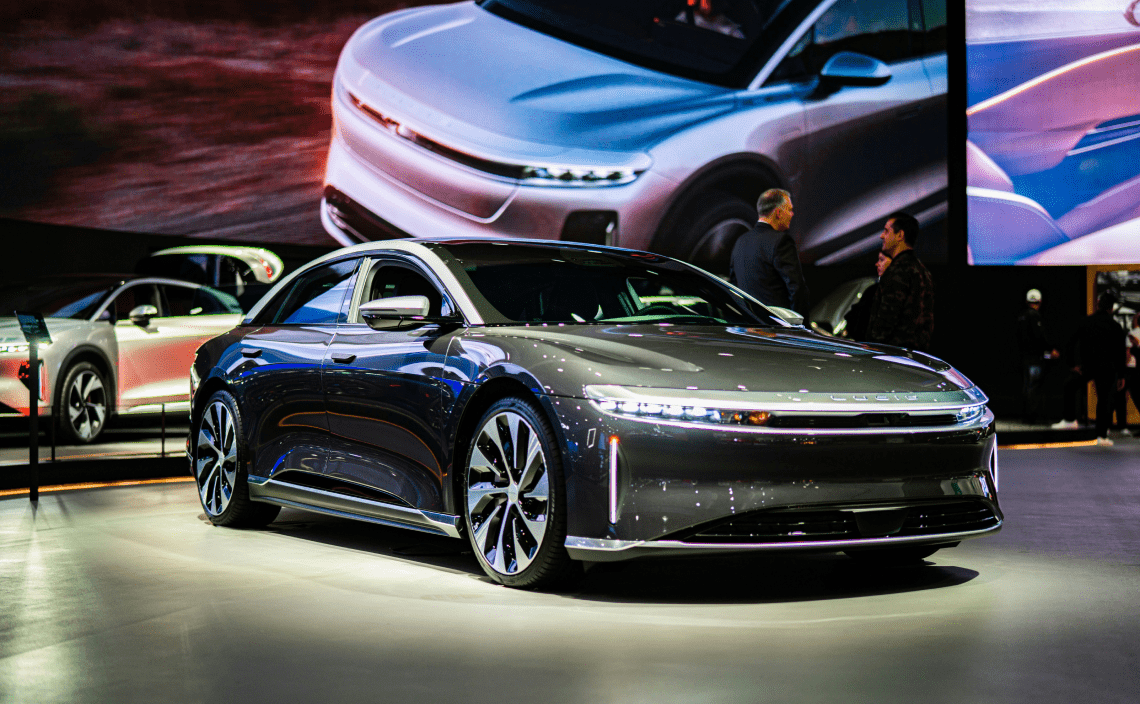

セダン

EVのなかでもセダンは高級感があり、乗り心地が抜群です。航続距離が長く安全性が高いという特徴があります。セダンは海外でも人気で、ポルシェやBMWなどからは1,000万円を超える車種も販売されています。

EVセダンについて詳しく知りたい方は、メリットやデメリットを紹介している以下の記事がおすすめです。

充電ステーションの増加

充電ステーションは今後増加することが見込まれています。ここでは、その要因について解説します。

経産省が充電器を増やすと発表

2024年3月末時点で、全国に普通充電器と急速充電器を合わせて約4万口のEV充電器が設置されています。経済産業省は、2030年までにEV充電器を30万口まで増やす目標を掲げました。EVのインフラはさらに充実するとみられます。

充電ステーションの使い方やマナーについてはこちらをお読みください。

電気自動車(EV)充電ステーション|知っておきたい料金やマナー

EVのよくある質問

ここでは、EVについてよくある質問3点について解説します。EV購入前に疑問をすっきりと解決しておきましょう。

EVの中古自動車を購入するのはよくないって本当ですか?

EVの中古車は新車よりも価格を抑えて購入できることがメリットです。

ただし、補助金を受けられなかったりバッテリーが劣化していたりとデメリットもあります。メリットとデメリットのバランスを考え、自分に合ったものを選びましょう。

EVの中古車について詳しく知りたい方は、以下記事をチェックしてください。

電気自動車の中古は本当にお得?メリットとデメリットをチェック!

BEVとPHEVの違いを教えてください

EVは、BEV(バッテリーEV)、PHEV、FCEV、HEV(ハイブリッド車)の総称としても使われることがあります。BEVは電気のみで動く車で、PHEVは電気とガソリンの両方を燃料にできる車です。

BEVとPHEVの違いは、ガソリンを使用するかしないかです。以下の記事で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。

BEVとPHEVの違いは?メリットとデメリットを理解し最適なEV選びへ

また、PHEVを検討している方に向けて、以下の記事でPHEVの充電についても解説しています。

PHEVの充電完全ガイド|電気とガソリンの効率的な使い分けも解説

マンションに充電器がなくてもEVは購入できますか?

マンションに充電器がない場合でも、外出先で充電できれば問題ありません。充電ステーションをはじめとする充電器を利用できるためです。

マンションに充電器がない場合の充電について、以下の記事で解説しています。確認してみてください。

マンションにEV充電器がなくても大丈夫!充電問題を解決する方法を解説

まとめ

EVのメリットとデメリットを理解することは、快適で安心なEVライフを送るための第一歩です。今後も進化するEVの技術や充電インフラの発展に注目しつつ、ご自分に合ったEVライフを実現するための情報としてぜひお役立てください。