「電気自動車の軽は車両価格が高いって本当?」「維持費がかからないからトータルではお得になる?」など軽の電気自動車(以下、軽EV)について気になる方は多いでしょう。

日本自動車工業会によれば、2023年の新車自動車販売台数のうち約3台に1台は軽自動車でした。また、ドライバーの約7割が10km圏内の移動、1~2人での乗車が多いというデータ(参照:国土交通省)から、コンパクトな車の需要は今後も高まると見られます。燃料代や維持費を抑えられる軽EVは、短距離・少人数移動ユーザーの希望を満たす車といえるでしょう。

この記事では軽EVの価格や維持費、購入時の補助金について解説します。ぜひ最後までご覧ください。

軽EVの価格は?

軽EVの価格が気になる方は多いでしょう。車両価格や維持費などに分類すると価格がわかります。ここで解説します。

車両本体価格はガソリン車より高額になりがち

軽EVは、同サイズのガソリン車と比較すると車両価格が高い傾向にあります。ここでは軽EVの日産サクラと軽ガソリン車の日産デイズを例に挙げて解説します。

| 日産サクラ | 日産デイズ | |

| 価格 | 259万9,300円~ | 143万7,700円~ |

| サイズ | 全長:3,395mm 全高:1,650mm 全幅:1,475mm |

全長:3,395mm 全高:1,650mm 全幅:1,475mm |

2つの車種を比較するとサイズは同じですが、サクラは車両価格が100万円程度高いことがわかります。EVはバッテリーの生産コストが高いため、車両価格が高額になりがちです。

とはいえ、軽EVはEVではリーズナブルな価格設定です。普通車EVの場合400万円以上のものが多いため、軽EVは比較的購入しやすいといえるでしょう。

CEV国による購入補助は55万円

軽EVも普通車EVと同様に購入する際に補助金を受け取ることができます。国から交付されるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下、CEV補助金)は、軽EVの場合55万円です。

加えて、地方自治体から補助金が交付される場合もあります。例えば東京都の場合は、CEV補助金と併用して、EVに給電機能がある場合45万円、ない場合は35万円の交付が受けられます。さらに、市や区からの補助金が出る場合もあるため、購入検討時には確認しておきましょう。

EVの補助金については、以下の記事でも解説しています。

EV購入のお金のメリット:最新の税制優遇・補助金情報と賢い活用術

EV購入の補助金は東京都でいくらになる?ガソリン車よりもお得?

維持費はリーズナブル

EVはガソリン車に比べて維持費がリーズナブルです。電気で走るEVは、ガソリン代がかからず、電気代もガソリン代を下回ります。

例えば日産サクラの場合、普通充電器を自宅に設置すれば1ヵ月900km走っても電気代は月々3,500円程度(日産調べ)です。

また軽EVは、環境に配慮された車が受けられる制度「グリーン化特例」の対象です。自動車税が新車登録から13年まで75%軽減されます。自動車重量税も「エコカー減税」の対象になるため、2回目の車検まで実質5年間免税されます。

EVの維持費については、以下の記事も参考にしてください。

電気自動車の維持費はどのぐらい?補助金からランニングコストまで解説

販売中の主な軽EV

ここでは現在販売されている軽EVについて解説します。

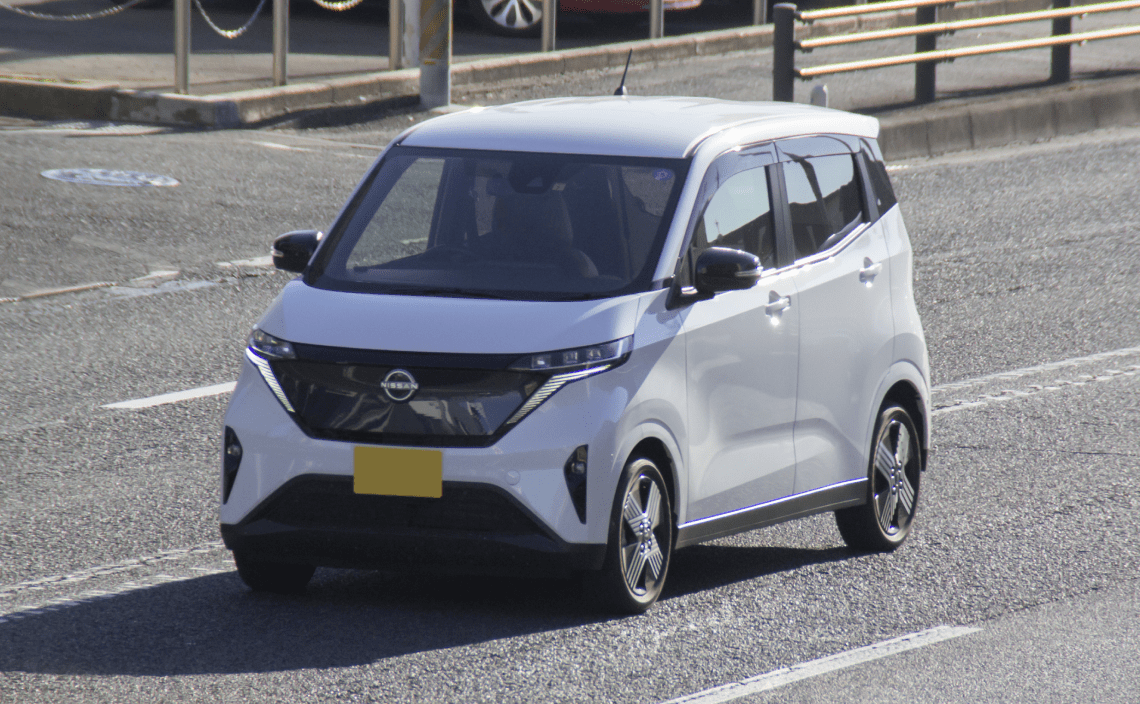

日産:サクラ

サクラは、日産から販売された初めての軽EVです。三菱自動車と共同で開発されました。

| 車両価格 | 259万9,300円~ |

| CEV補助金適用後車両価格 | 204万9,300円~ |

| 航続距離 | 188km |

| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655mm |

インテリジェントアラウンドビューモニターやプロパイロットなど日産の先進技術で安全運転をサポートします。カラーバリエーションが豊富で、優れた燃費性能が魅力です。

三菱:eKクロス EV

eKクロス EVは、日産と三菱の合弁会社である「株式会社NMKV」が企画した、日産サクラとの兄弟車です。

| 車両価格 | 256万8,500円~ |

| CEV補助金適用後車両価格 | 201万8,500円~ |

| 航続距離 | 180km |

| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655mm |

兄弟車ながら、日産のサクラとは外観や内装が異なります。外観はeKクロスとほとんど変わらないデザインを採用し、EVの敷居を下げました。内装はブラックを採用し、SUV車のようなアクティブさがあります。

ホンダ:N-VAN:e

2024年10月10日にホンダから販売されたEVです。

| 車両価格 | 269万9,400円~ |

| CEV補助金適用後車両価格 | 214万9,400円~ |

| 航続距離 | 245km |

| サイズ | 全長:3,995mm 全幅:1,475mm 全高:1,960mm |

「e: FUN」というグレードにすれば商用外でも使用できます。趣味やレジャーでも活躍するスタイリングです。急速充電の標準装備やLEDライトの採用による充実した設備が活躍の場を広げてくれるでしょう。

軽EVのメリットとデメリット

軽EVには軽自動車かつEVであるメリットやデメリットがあります。自分のライフスタイルに合うかの判断材料になるでしょう。

|

メリット |

|

| デメリット |

|

それぞれ解説します。

メリット①静かで小回りが利く

軽EVのメリット1つ目は、静かで小型なため、都心部や住宅地でも使用しやすい点です。普通車EVと比べて、コンパクトで小回りが利きます。そのため、渋滞時や狭い道でも運転がしやすいです。

加えて、EVはエンジンを搭載していないため、ガソリン車に比べ、静かに始動ができます。夜遅くや早朝でも騒音の心配がないため、住宅外に住んでいる方や早朝から仕事をしている方にもぴったりです。

メリット②走り出しがスムーズ

軽EVはモーターが動力源のため、力強い発進や加速が可能です。小型ながらアクセル操作がよく瞬時に加速できるためパワー不足を感じません。

普通自動車から軽EVに乗り換えたとしても、力不足によるストレスを感じにくいです。軽自動車ならターボ車が良いと思う方や、コンパクトカーに乗っている方にもおすすめです。

デメリット①航続距離が短い

軽EVは、バッテリー容量が小さいため普通車EVと比較すると航続距離が短いです。

例えば、日産サクラの航続距離は180kmです。しかし、日本自動車工業会が発表した2023年の車の使用状況では、1カ月の走行距離が300kmに満たないユーザーが全体の約6割を占めていました。このことから、軽EVの航続距離でも日常使いには十分だとわかります。

また、軽自動車は買い物や送迎、通勤通学など近距離の移動に使われることが多く、航続距離が短くても不便を感じない可能性もあるでしょう。

デメリット②選択肢が少ない

2024年11月現在、日本で販売されている軽自動車のEVは5車種です。5車種のうち3車種は商用車で、選択肢が少ないことがデメリットといえるでしょう。

軽自動車は、日本独自の規格です。EVの研究が進んでいる海外のメーカーでは取り扱われないため、車種が限定されます。海外でも軽自動車の魅力が伝われば、海外メーカーからも販売されるかもしれません。

軽EVの今後

軽EVは今後以下のような状況に変化すると思われます。

- 技術の進歩により航続距離は伸びる

- ラインナップが増える

- 充電ステーションの増加

状況がよりよくなると、軽EVを所有しやすくなるでしょう。

技術の進歩により航続距離は伸びる

過去から現在のEVの進歩を見ると、今後も技術開発が行われ、航続距離は伸びるとされています。

例えば、日本で初めての量産型EV日産リーフはモデルチェンジによって飛躍的に航続距離を伸ばしました。2010年に登場した初代モデルの航続距離が228km、2017年から販売している2代目モデルでは400kmと約1.4倍も伸びています。

軽EVに最新の技術が採用されれば、ますます航続距離は長くなる見通です。

ラインナップが増える

軽EVは車種が少ないというデメリットがありますが、今後ラインナップが増える見通しです。例えば、ホンダでは2030年までに新グローバルEV「Honda 0シリーズ」を全世界で7モデル販売予定があります。

また、2024年3月には日産でも2026年までに16モデルの新型EVを投入すると発表されました。将来的には軽EVのラインナップは豊富になる可能性もあるでしょう。

充電ステーションの増加

EVの充電ステーションは徐々に増加しています。2023年11月末時点では2万283拠点でしたが、2024年11月現在2万2,702拠点になりました。1年で2,500拠点ほど増えているとわかります。

さらに、日本政府は2035年までに乗用車の新車販売でEVを100%にする目標を掲げています。経済産業省ではインフラの整備に向けて「充電インフラ整備促進に関する検討会」を進めています。今後より充電ステーションは拡充されるでしょう。

まとめ

この記事では、軽EVの価格に注目しました。軽EVの車両価格は軽ガソリン車より高価ですが、補助金の対象や維持費が抑えられるメリットがあります。現在は選べる車種は少ないものの、今後はラインナップの増加が期待できます。