EV用語辞典

直流電気

チョクリュウデンキ直流電気(DC)とは、電流の向きが一定で変化しない電気の流れを指します。これに対し、電流の向きが周期的に変化するのが家庭やオフィスで使われる交流電気(AC)です。

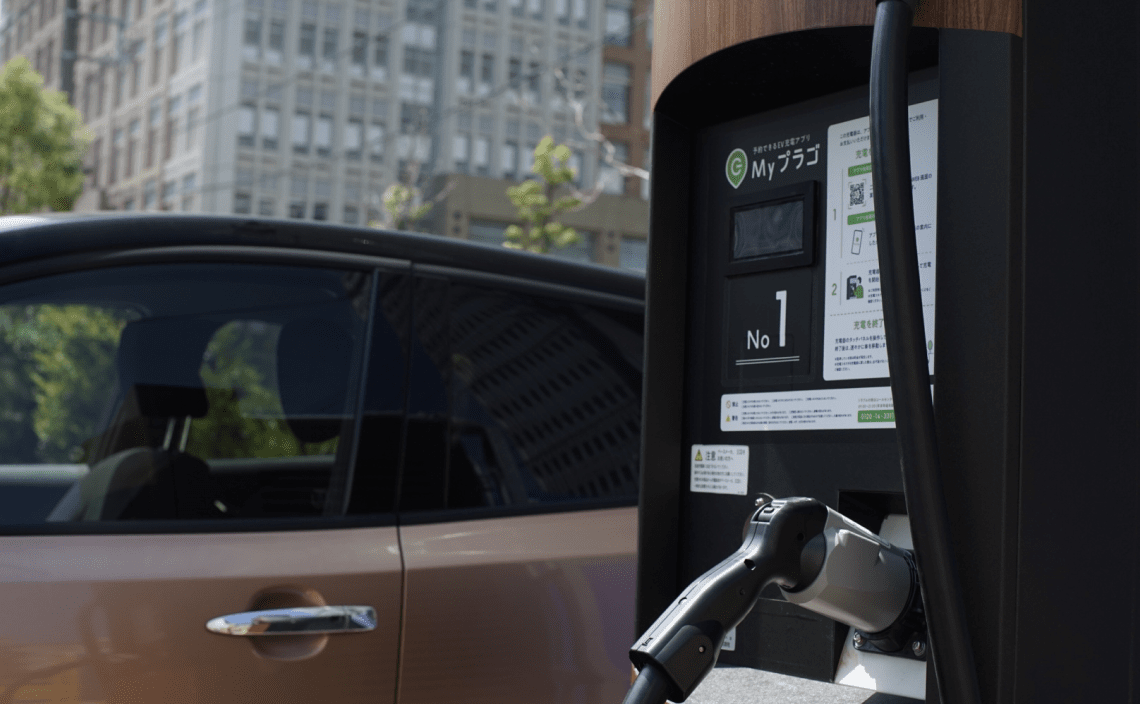

直流電気は、蓄電池や太陽光発電、電気自動車(以下、EV)などで多く利用されています。近年の再生可能エネルギーの普及やEVの発展により、直流電気の役割は今後ますます重要になるでしょう。

直流電気がなぜ重要とされるか、理由は以下のとおりです。

- エネルギー効率の高さ: 直流は電圧変換時のエネルギーロスが少なく、バッテリー駆動の機器に直接供給できるため効率的。交流から直流への変換が不要で、消費電力の削減にもつながる。

- 安定した電力供給:電流の向きが一定で電圧変動が少なく、精密機器に適している。

- EVとの相性の良さ:EVのバッテリーは直流で動作するため、直流を扱う急速充電を利用することで充電時間を短縮できる。また、V2G(電力網への給電)やV2H(家庭への給電)などの技術により、EVの電力を有効活用できる。

- 長距離送電に有利:より高い電圧の直流電気を送電できる高圧直流送電(HVDC)を使えば、海底ケーブルを使った長距離送電や国際的な電力取引も可能。

直流電気は電力の供給に不可欠な存在です。現在の日本の電力供給は、火力発電が大きな割合を占めていますが、再生可能エネルギーの比率を高めるための政策が進んでいます。今後、直流電気は再生可能エネルギーやEVと連系し、より持続可能な電力供給を支える重要な技術として発展するでしょう。